本网讯,我院于2025年6月19日下午在学院楼D506开展了第十七期研究生双周学术沙龙,主题为“父母教养焦虑与儿童青少年心理健康的关系”。本次沙龙主讲人为毕爽副教授,与谈人为吴月教授、蔡天博士。本次沙龙约有30名研究生参与。

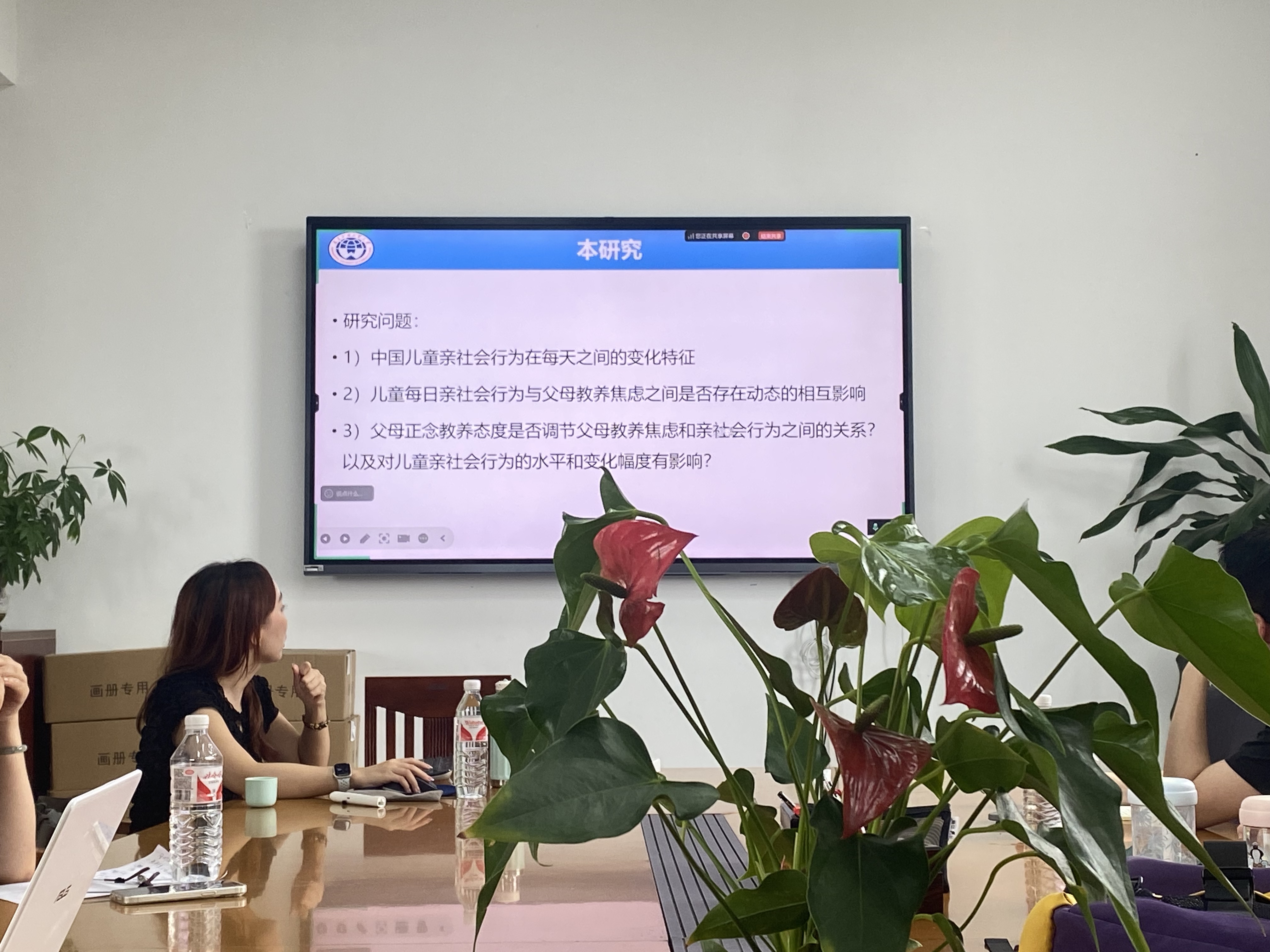

图一:沙龙现场

毕老师以两项实证研究为基础,深入剖析父母父母教养焦虑与儿童心理健康之间的关系,以及正念特质、正念教养等因素在其中的作用。研究一中,父母的正念觉察能力通过负向影响教养焦虑,进而负面影响父母过度反应、唠叨等消极教养行为,进而降低青少年攻击、违纪等外化问题,而教养焦虑不会直接作用于青少年的外化问题。研究二采取日记追踪法发现,儿童亲社会行为(如助人、安慰)能显著降低次日父母的焦虑水平,但父母焦虑未直接影响儿童亲社会行为。正念教养水平高的父母,其教养焦虑均值及波动幅度更低。毕老师结合中国“鸡娃”现象、家长学业焦虑等现实背景,强调正念教养对缓解家庭互动压力的潜在价值,并在与蔡天老师的交流中提及流动家庭等特殊群体也需要系统性的支持。

图二:毕爽副教授主讲

在与谈环节,蔡天老师从社会工作视角切入,以流动儿童服务为例,指出户籍限制与教育成本让家长背负双重压力,孩子外化问题此时更容易激化父母教养焦虑。他建议结合“时间银行”等方式(参加干预项目兑换生活物资),提升低收入家庭家长参与相关干预的意愿,并强调需同步推动教育资源公平政策,让心理干预与制度支持形成合力。

吴月老师从公共管理视角指出,可以跳出微观视角,从中观和宏观的视角解释现在普遍的教养焦虑,比如经济下行压力会加剧家庭教养焦虑,形成“经济焦虑—鸡娃加剧—焦虑升级”的恶性循环。她以毕老师提到的美国“Head Start”项目为例,强调解决该问题需政府从宏观层面介入,通过教育资源公平配置等政策缓解家长压力。

互动交流环节,在场师生就“如何提升家长正念接纳能力”“政策层面缓解教养焦虑的路径”等问题展开讨论。有同学分享身边好友经历,提出“当孩子顶嘴时,将其解读为‘表达能力的锻炼’而非‘叛逆’,可能可以有效缓解亲子冲突。”

本次沙龙通过心理学、社会工作与公共管理的跨学科对话,不仅揭示了教养焦虑的作用机制,更为干预实践提供了新思路,为助力构建“家庭-学校-社会”协同的儿童心理健康支持体系提供了跨学科视角。未来,本院将开展更多学术讲座活动,以增进不同学科知识的融合,培养出更多适应社会发展需求、能够在公共管理领域发光发热的优秀人才,为学院学术水平提升及社会服务能力提升贡献力量。